近年急速に広がっている「自主学習(家庭学習)ノート」の作成。

我が家の子どもたちも小学校高学年時に毎週末の宿題として取り組んでいました。

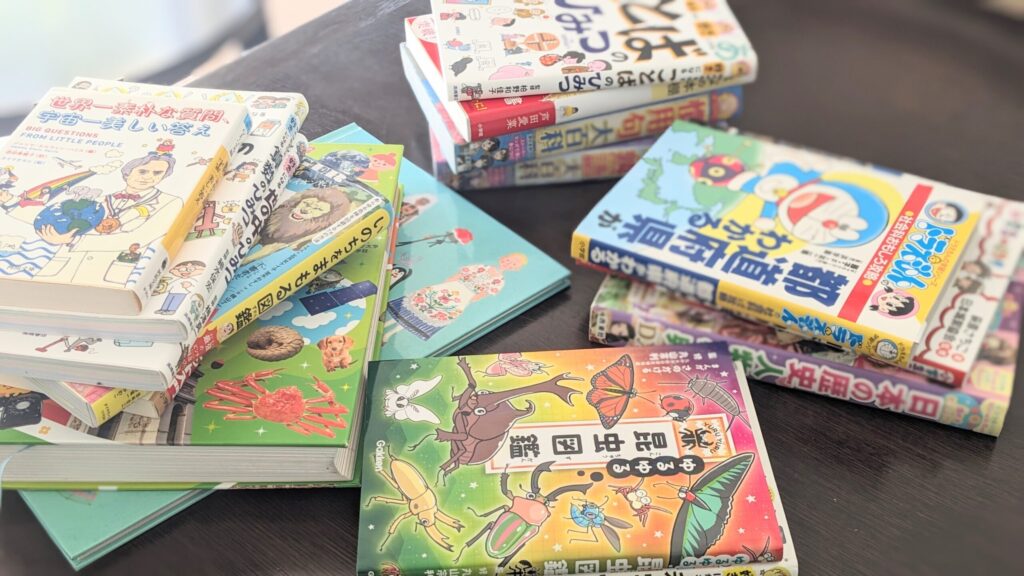

そんな自主学習にはもちろん、普段の面白ネタ探しにも役に立つ「知識が得られる本」を集めました。

知らなくても困らないけれど、知っていると世の中の解像度が上がるようなネタが満載です。

「教養」として知っていると、生活に生かせることがたくさんありますよね。

子どもたちが知識を得る楽しさを感じられる本を分野ごとに紹介します。

- 元幼稚園教諭

- 元小・中・高生の家庭教師

- 小中学生二児の母

- 子どものころから本が大好き

- 子どもが「本」と仲良くなれる方法を発信中

- 「楽しく学ぶ」をモットーに様々なツールを使って子どもと学習中

※当ブログはアフィリエイトプログラムに参加しています。内容は個人の感想で構成しています。

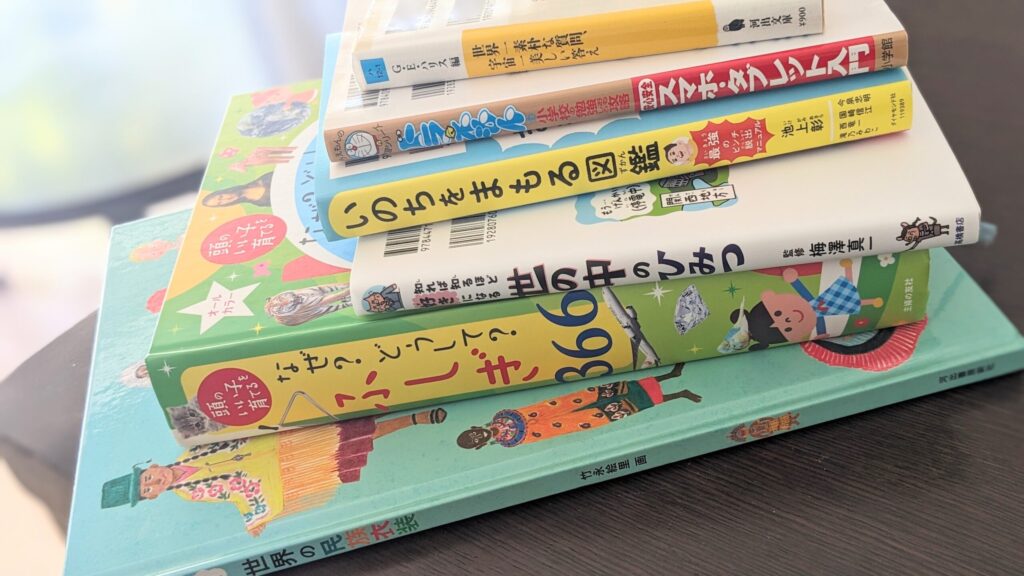

生活に関わるおすすめ本

知れば知るほど好きになる世の中のひみつ 梅澤真一監修 高橋書店

世の中に見られる人々の工夫を集めて、分かりやすく紹介している本です。

社会、昔、日本、世界、仕事とジャンル分けされており、それぞれ20前後の話が収録されています。

- 「一万円札は22円でつくれる」

- 「今あるお米はたった3本の稲の子孫」

イメージしやすいようイラスト付きで、文章もコンパクトにまとめられているため、普段本を読まない子でも気軽に読めるようになっています。

おとなも知らないようなひみつがたくさん載っているので、お子さんに教えてもらうのも楽しいでしょう。

自由研究や、自主学習ノートのネタを探すのにピッタリです。

ここから興味のあるテーマを見つけてさらに深掘りすると面白いですね。

いのちをまもる図鑑 池上彰 ダイヤモンド社

子どもたちが自分のいのちを守るために知っておいた方が良い情報がたくさん掲載されています。

身の回りにひそむ危険を知って、正しく怖がり正しく対策しましょうと呼びかけてくれています。

ユーモラスなイラストと、クイズ形式の進行で、子どもが必要以上に不安にならずに読める工夫がされています。

一つ一つのクイズとその解答、危険に対する解説が子どもに分かるように丁寧に書かれています。

おとなでも想像しきれていない危険を提示してくれているので、親としても非常に参考になります。

危険に対する知識のアップデートにも最適でしょう。

以下の5章で構成され、1章の中に15前後の危険が掲載されています。

- 危険生物からいのちを守る

- 自然・災害からいのちを守る

- ケガ・事故からいのちを守る

- 犯罪からいのちを守る

- 身の回りの危険からいのちを守る

一人でいる機会が増えてくる小学生から中学生まで、幅広く読んで欲しい一冊です。

親の言うことを聞かない思春期の子どもも、興味を持って読むことができるでしょう。

親も一緒に読むことで危険に対する親子の認識が統一されておすすめです。

ドラえもんの小学校の勉強おもしろ攻略 安心安全スマホ・タブレット入門 小学館

デジタル社会を生きていく子どもたちに、正しく安全にスマホやタブレットを使う方法を分かりやすく解説しています。

安心してインターネットのコンテンツを利用する方法を身につけられるように、ドラえもんの漫画でサポートしています。

実際に使用する際の注意だけでなく、「インターネット」や「パスワード」とは何かなどの基本の情報も丁寧に解説しています。自分が触れる世界の全体像がしっかり掴めることは大事なことですね。

SNSとの付き合い方に特化した章もあり、初めてスマホを持つお子さんは事前に一読しておきたいです。ドラえもんが漫画で教えてくれるので、お子さんも抵抗なく手に取れるでしょう。

我が家では子どもにスマホを持たせる前に親子で読んで話し合いをしました。

親子でネットリテラシーを確認したり、スマホのルールを作成したりするためにも良い教材になりました。

世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え 河出文庫

おとなが答えに詰まるような子どもの質問に、世界的な研究者たちが真摯に、そして分かりやすくこたえてくれています。

質問は、編者が10の小学校に協力してもらい、4歳から12歳までの数千人の子どもたちに「今いちばん答えを知りたいこと」を書いてもらい決まったそうです。

- 「どうしてトイレにいくの?」

- 「人はどうして永遠に生きていられないの?」

- 「電気はどうやって作る?」

- 「どうして退屈するの?」

- 「どうしていつも大人の言うことをきかなくちゃいけないの?」

科学的なことから心理的、倫理的なものまで、100個の疑問に対して、専門家がとても丁寧に真摯に回答してくれています。

決して子どもだましでない回答に、子どもたちの思考の幅も広がることでしょう。

子どもに語り掛けるように書かれているので、読みやすいです。

小学校高学年の子は一人でも読めますし、もっと小さい子は、気になったところだけおとなが読んであげるのがおすすめです。

わくわく発見!世界の民族衣装 竹永絵里 絵 河出書房新社

ハードカバーで大きく絵本タイプの本です。

世界の民族衣装を地域ごとに紹介しています。

写真ではなく絵なので、「図鑑」感が少なく、絵本を読む感覚で楽しむことができます。

各地域10前後の国が紹介されています。(全部で45か国)

国や民族衣装の説明があり、興味を持った地域や国についてまとめてみるのも面白いでしょう。

我が子はこの本を使って自由研究をしたことがあります。

興味を持った国や民族衣装についてさらに深掘りしてみるのもおすすめです。

なぜ?どうして?ふしぎ366 お茶の水女子大学付属小学校監修 主婦の友社

子どもの身近な「ふしぎ」366個を小学校主要10教科にジャンルに分けし、丁寧に解説しています。

子ども版百科事典ような雰囲気です。

「なぜパンダは白黒もようなの?」「友だちってなに?」「どうしたらしりとりに勝てる?」「どうしてパンツをはくの?」など、子どもの疑問がたくさんつまっています。

文字を読むのに慣れていない子どもも楽しめるように、イラストや写真を多用し徹底して「わかりやすさ」にこだわった誌面になっています。

もちろんすべての漢字はフリガナ付きです。

テーマが多岐に渡るので、自由研究や自主学習ノートのネタ探しにはたいへん便利な一冊です。

たくさんのテーマが掲載されている分、一つ一つの情報は、小学校高学年の子が調べ学習を完結させるのには物足りません。ここで興味を持ったものを他の本やインターネットなどでさらに深めるのがおすすめです。

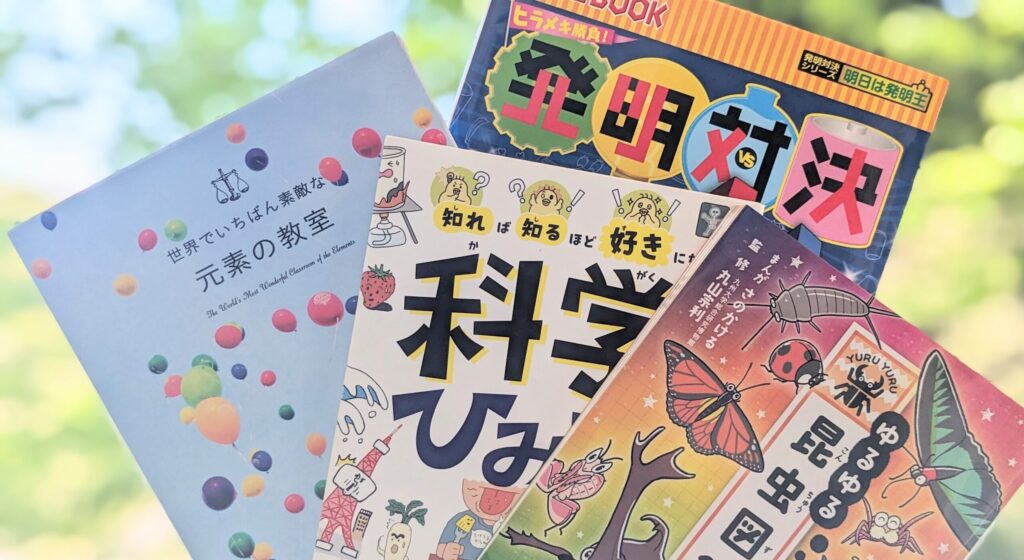

理科(科学・生き物)のおすすめ本

知れば知るほど好きになる科学のひみつ 本田隆行監修 高橋書店

「科学」に関するちょっと意外で不思議なお話が87収録されています。

その他にも「伝説の科学者紹介」や、「ホントにできる実験漫画」のページがあり、知ると誰かに話したくなるお話ばかりです。

おとなでも、「へー!」と連発してしまう意外性と面白さです。

一つのお話がコンパクトで、テンポよく読めるため普段本を読まない子でもストレスなく読めるでしょう。

身近なテーマばかりなので、実感を伴って知識を得ることが出来ます。

日常に関係する知識ばかりなので、日々の生活に還元できることも多く、知識を得るだけにとどまらないのが嬉しいです。

ゆるゆる図鑑シリーズ Gakken

生物が好きな子にとてもおすすめのこのシリーズ。

生物の生態や取り巻く環境をゆるっとした4コママンガで紹介しています。

マンガで視覚的に情報が入りやすいのも嬉しいポイント。

もちろん、監修はその分野の専門家ばかり。生物の基本データもしっかりと記載されています。

フリガナ付きなので、小学校低学年の子でも自分で見て楽しむことが出来ます。

コラムページも充実しており、生物を取り巻く自然環境や人との関わりを知ることが出来ます。

小さい子や字が苦手な子は4コママンガを見るだけでも充分楽しめる内容です。

マンガがゆるっとしたかわいいイラストなので、生物の図鑑はちょっと苦手…というママや女の子でも抵抗なく昆虫をはじめとした生物の世界に触れられるのも嬉しいですね。

次々と新刊が刊行されており、2025年4月現在以下15巻が刊行されています。

- 深海生物

- 危険生物

- 恐竜

- 外来生物

- サメ

- アマゾン

- クラゲ・プランクトン

- 絶滅生物

- 怪鳥

- 昆虫

- 珍獣

- 両生類・爬虫類

- 怪魚

- 猛獣

- 生きた化石

発明対決シリーズ 朝日新聞出版

科学の名門小学校の発明クラブが舞台。

校内でのアイデア対決から、強豪校が集う全国大会へと勝ち進むたびに、舞台はどんどん広がっていきます。毎日の暮らしに役立つ発明品を通じて、科学の知識を学べる発明マンガ。創意工夫する力も身に付きます。

ハラハラするストーリー展開を追いながら、発明は身近なもので簡単に始められるということや発明には知識も必要であることも分かるシリーズになっています。

主人公たちが試行錯誤しながら発明していく様子に、ワクワクします。

世界でいちばん素敵な元素の教室 栗山恭直/東京エレクトロン監修 三才ブックス

これまでに見つかっている118の元素が、美しい風景や鉱石の写真とともに紹介されています。

- 「宇宙にいちばん多い元素は?」

- 「ヘリウムを吸うと、なんで高い声が出るの?」

- 「マグネットとマグネシウムは、関係あるの?」

- 「英語ではSilverなのに、なんで元素記号はAgなの?」

元素に関する素朴なQ&Aが子どもにも理解ができるように書かれています。

118の元素の用途や名前の由来などが一つずつ写真を添えて解説されています。文章も易しく簡潔にまとめられており、気軽に手に取って読むことが出来ます。

元素のことをまったく知らない子どもでも楽しく読めておすすめです。

理科(科学・生き物・自然)に関する本はこちらの記事でもっとたくさん紹介しています。

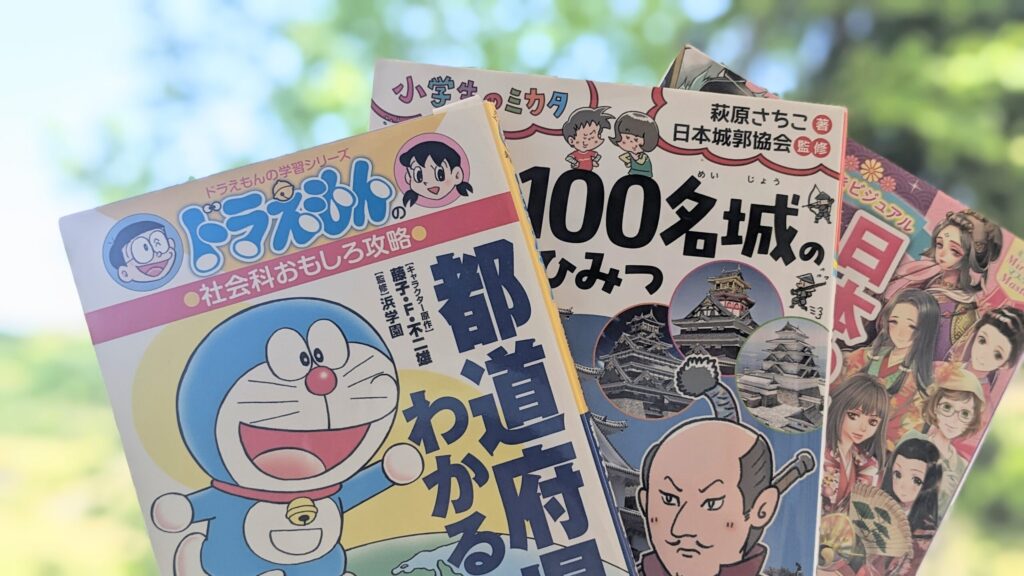

社会(歴史・地理)系のおすすめ本

ドラえもんの社会科おもしろ攻略 都道府県がわかる 浜学園監修 小学館

ドラえもんの漫画を使って、各都道府県の特徴が紹介されています。

日本全体、地方、都道府県、と大きい視点から小さい視点に移り変わるように紹介されていて分かりやすいです。

都道府県の特徴が分かりやすくまとまっているので小学生の調べ学習にも最適です。

各都道府県の紹介ページには以下のような情報が記載されています。

- 地図

- 県庁所在地

- 面積

- 人口

- 出身の著名人

- 産業

- 名産

- 自然

- 歴史・文化

各ページの最後には「おさらいクイズ」が載っており、覚えたことを確認できるようになっています。

クイズが好きな我が家では、このおさらいクイズでクイズ大会をひらいて楽しんでいます。おとなも知っていたい基本情報ばかりなので楽しいですよ。

日本100名城のひみつ 萩原さちこ 日本城郭協会監修 小学館

2006年に認定された「日本100名城」が紹介されています。

100名城の紹介のほか、お城全体の歴史や特徴の解説ページが充実しています。

100名城一つ一つは簡単な紹介のため、一つのお城を深堀りするよりは日本にあるお城全体を知るのに適しています。

お城の歴史や特徴の解説はページ数が多く、イラストを使って分かりやすく解説されています。

日本の歴史人物事典DX 西東社

小学校中学年から高学年向けに作られた事典。

弥生時代から近代までの重要人物220人を解説しています。

一人一人に「教科書」「有名」「歴史通」とタグづけされており、小学校学習指導要領指定の42人も分かりやすく提示されています。

個人のページには大きな出来事の歴史解説の他に、

「感動エピソード」「ほろにがエピソード」など、誰かに話したくなる雑学情報があり楽しめます。

歴史の本はこちらの記事でも紹介しています。

国語(ことば・読書)のおすすめ本

知れば知るほど好きになることばのひみつ 柏野和佳子監修 高橋書店

タイトルの通り、「ことば」に関する面白い知識や、誰かに話したくなるようなひみつがたくさん掲載されています。

例えば…

- ウサギの数え方が「羽」の理由は?

- 「肩が凝った」を広めた偉人は誰?

- 「マジ」は江戸時代から使われていた!

おとなから子どもまで身の回りの事と関係する知識が99個と、その他言葉に関するコラムやクイズのページがあり、盛りだくさんです。

言葉の成り立ちに興味を持ったり、漢字の面白さに気が付いたりするきっかけになります。

イラストと、コンパクトな説明で低学年の子から楽しめるでしょう。

一話が短いので、朝読書にもおすすめ。

自主学習ノートのネタ探しにも最適ですよ。

オールカラー慣用句大百科 深谷圭助監修 成美堂出版

オールカラー四字熟語大百科 深谷圭助監修 成美堂出版

600以上の四字熟語や三字熟語、700以上の慣用句やことわざ、故事成語がそれぞれ紹介されています。

各言葉のページでは、解説と使いどころが説明されています。使いどころの説明は子どもが実際にイメージしやすい場面を想定して書かれており、分かりやすいです。

また漫画の説明もあり、章ごとに全体を通してストーリー仕立てになっています。

漫画のストーリーを楽しみながら自然と正しい使い方を身につけることが出来るのが嬉しいですね。

五十音順のさくいんがあり、辞書代わりにも便利ですよ。

まなの本棚 芦田愛菜 小学館

テレビで活躍中の芦田愛菜さんが中学生の時に書いた「本の本」。

愛菜さんが大好きな本を、「小学生で夢中になった児童書」「世界を広げた海外文学」「熱い友情やスポ根大好き」など、ジャンルごとに分けて紹介してくれています。

愛菜さんが実際に小中学生で読んでいた本なので、同じ年頃の子の本選びにとても参考になりますよ。愛菜さんの紹介を読んで、気になった本を図書室で借りるのも良いですね。

世の中にはどんな本があるのか、知る良い機会にもなるでしょう。

児童書だけでなく、幅広いジャンルの本が紹介されていて楽しいですよ。

フリガナがふっていないので、一人で読むには高学年からがおすすめです。

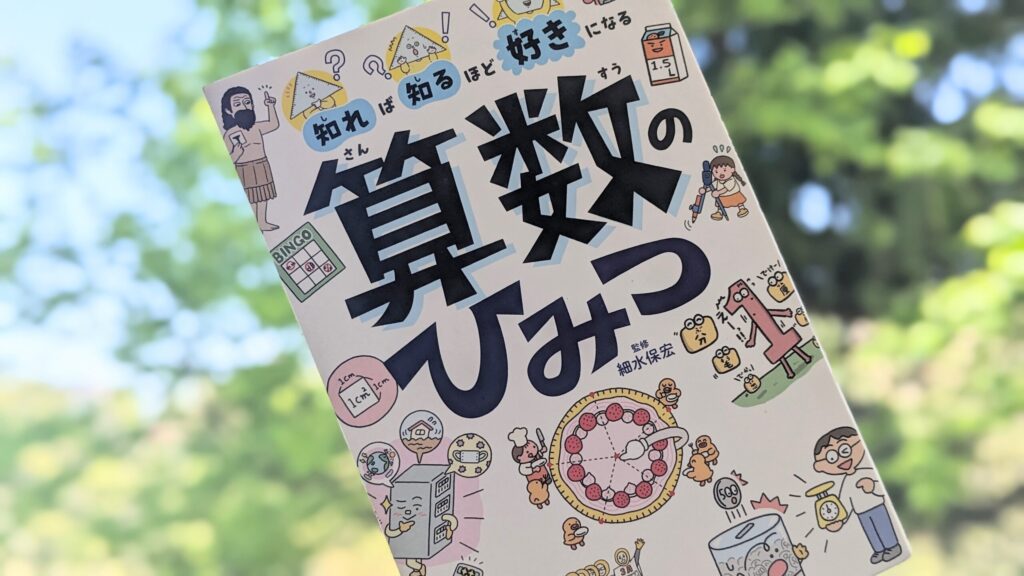

算数のおすすめ本

知れば知るほど好きになる算数のひみつ 細水保宏監修 高橋書店

苦手に感じる人も多い算数の面白さを、「ふしぎ」「やばい」「びっくり」「なるほど」「すごい」といった角度から紹介されています。

意外なことが算数と繋がっていることが分かって、算数がいかに自分の生活と結びついているのかを感じることが出来ます。

- 3回に1回は席替えで同じ席になる人がいる

- 紙を42回折れば月に届く

- 連続する10個の数字の足し算は一瞬で出来る

知っていると考えの幅が広がったり、視野が広くなったりするようなお話がたくさん。

他にも、誰かに話したくなるようなものばかりです。

実際に自分でやってみると面白いネタの紹介もあって、楽しいですよ。

算数が好きな子はもっと好きに、算数に苦手意識がある子は、身近に感じることが出来る本です。

試してみたくなるネタがたくさんあり、知識と経験が結びつくのも嬉しいですね。

おわりに

子どもたちが楽しく知識を得られる本を紹介しました。

知識が得られるだけでなく、実際の生活に生かすきっかけを与えてくれるような本を選びました。

真正面から学業としての勉強に向かわなくても、世の中触れるもの知るもの全てが学びになると思います。

知ることで、世の中の解像度があがって、その方法をもっと知りたくなる、そんなきっかけになる知識本をこれからも探していきたいと思っています。

みなさんの参考になれば嬉しいです。

理科(科学・生き物・自然)の本はこちらでもっとたくさんの本を紹介しています。

歴史はこちら